2023.5

まだ 電気配線は途中で保留にしてるけど

前回 ヒッチメンバーの取り付けは完了したので ヒッチラックの製作に入りますよ(⌒‐⌒)

まぁヒッチラックと言っても ピンからキリまでありますが 大きく分けると

重たいけど 頑丈なスチール製と 軽いけど高価なアルミ製

スチール製だと 会社にある廃材で 自分でも作れるんじゃないかな…( ̄ー ̄)

と アウトバックを買った時から考えてて 人と違うヒッチラックを 作りたくて 色々とパーツを集めてましたが

製作開始まで 月日は4年も流れました…( ̄▽ ̄;)

自分で いちよう 断面図の図面は書いてあるけど 汚いので見せられません…( ̄▽ ̄;)

荷台部分の大きさは 1300mm × 500mm 積載荷重は100kg未満なので 軽量化

ヒッチラックは 可倒式で いちよう折り畳めるようにして

荷台は ヒッチメンバーより50mm上げて 荷台と地面とのクリアランスを少しでも 確保

50mm荷台を上げても 荷物を載せた場合 ナンバープレートは隠れることもないので 問題なし(⌒‐⌒)

ホームセンターで 少しパーツを買ってきたけど

軽量化を目指して 使わないパーツもありました

では 製作開始❗(。・_・。)ノ

まずは ヒッチラックの可動部分のパーツから 作っていきますよ

会社に大量にある 謎の帯鉄が 幅50mm × 厚み3mm

これを3枚 溶接で繋いで 1枚板として使いますが まだ点付け溶接

カットする けがき も入ってて 基本となる下穴も開けてます

本溶接して サンダーで研磨して 余分な凹凸を落として 完成

1枚鉄板だと 軽量化出来るのに 3枚繋ぎ合わせると 後で補強しないといけない…( ̄▽ ̄;)

それに 鉄板に火が入ると 簡単に反ってしまうので 万力を使いつつ 溶接するから 手間は かなりかかります…( ̄▽ ̄;)

次は ヒッチメンバーに差し込む50角と 組み合わせて溶接しますよ (⌒‐⌒)

20年前から 会社に転がってた 謎の50角 に さっきと同じ 50mmの帯鉄を溶接

これは補強用の帯鉄で 位置的には 下側になります

これに おにぎりみたいな形の 3枚板の鉄板を溶接

もう 穴も拡大して 補強の溶接も追加してます

パイプが長いのは ラックを折り畳んだ状態での位置決めが 決まってないので 長いままですね

50mmの角パイプに 3枚板の鉄板を 普通に溶接すると

可動部分の動きが かなりシビアになったり 角パイプと鉄板が擦れて 塗装剥がれの原因になるので

角パイプと3枚板の鉄板との間に2mmほどの隙間を開けて 溶接してます

形的に ヒッチメンバーに差し込む部分は これで完成(⌒‐⌒)

まだ 3枚板の鉄板の補強溶接と 余分な部分の肉抜きをして 少しでも 軽量化を するつもりです (⌒‐⌒)

次は 荷台部分の製作❗(。・_・。)ノ

荷台側の 50角パイプの画像 ぜんぜん撮ってなかった…( ̄▽ ̄;)

荷台のベースとなるアングルを 曲げて溶接していきます

現場から廃棄処分でもらってきたアングルは 30mm × 厚み1mm 軽量 (⌒‐⌒)

50角パイプを溶接して 補強のアングルを追加して いきなり完成❗

画像 まったく撮ってなかった (((*≧艸≦)ププッ

荷台になる部分は 真ん中より 両側を5mm上げ

荷物の荷重と 走行中の段差などによる 余計な荷重も考えて アングルで補強

ちなみにこっちが表面の 荷物を載せる所

こっちが裏面

分かりにくい (((*≧艸≦)ププッ

50角パイプの可動部分に ステンレスワッシャーを溶接

ここにワッシャーを入れたくて ヒッチメンバー側の 50mm角パイプと3枚板の鉄板を 溶接する時に 2mmの隙間を開けて 溶接しました

でも 溶接の熱で少し縮まって 合体させるとキチキチ…( ̄□ ̄;)!!

荷台の後ろ側に穴を開けて スモールとバックランプのLEDを取り付ける予定

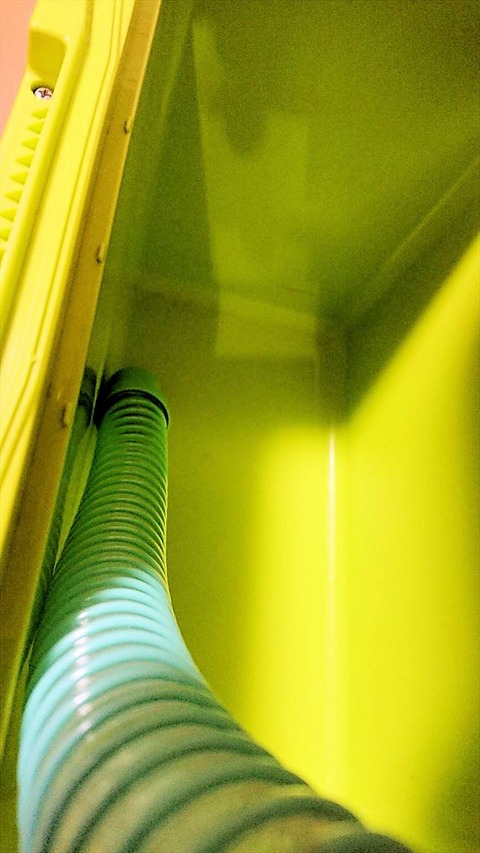

こっちのアングルの穴は 配線を通す穴と コルゲートチューブを固定するための タイラップを通す穴

こっちは荷台の横に サイドマーカー的なLEDを取り付ける予定

LEDの配線は 50角パイプの中に仕込むので 側面にも穴を開けて

配線関係の穴を23箇所 開けました…( ̄ー ̄)

はぁ…( ̄▽ ̄;)

荷台部分のベースは バリ取りとかは まだあるけど 形的には ほぼ完成 (⌒‐⌒)

これは あくまでも荷台のベースで 上にルーフラックを載せて完成になるので

最終的には塗装もあるけど これで 全体の7割くらいかな…( ̄ー ̄)

まだ作業中なので 形になったら またアップします(⌒‐⌒)

![[2020最新版] ストーブファン 40℃で回転 エコファン 4ブレード 小型 日本製モーター採用 電源不要 暖炉ファン 25db以下超静音設計 石油ストーブや薪ストーブ対応可能 エコストーブファン 火力熱炉ファン 薪ストーブファン 空気循環 省エネ](https://m.media-amazon.com/images/I/41LCTfn80pL._SL160_.jpg)